Dominique Gonzalez-Foerster — interview by Stéphanie Moisdon,

Frog 11, summer 2012.

Dominique Gonzalez-Foerster — interview by Stéphanie Moisdon,

Frog 11, summer 2012.

Des pièces, qui ne rejouent ni les codes du théâtre ni ceux de la performance, portées par cette collaboration continue avec le compositeur et chef d’orchestre Ari Benjamin Meyers.

Depuis déjà longtemps Dominique produit des écarts, loin des espaces assignés de l’exposition. Elle dit aussi l’importance du temps, un temps révolutionnaire, qui agit dans la structure de ses parcs, de ses films, des dioramas, des systèmes en boucle qui lui permettent de revenir sur des moments, avant-après, de cinéma ou de littérature. Me revenait, en l’écoutant, un des plus beaux souvenirs de cette biennale de Venise il y a quelques années, une édition bien ordinaire, rangée, conforme aux attentes les plus lisibles. Sauf la découverte d’un lieu caché au fond d’un jardin, et d’un film, De Novo, où Dominique décidait non seulement de se mettre en scène mais d’assumer pleinement la part de narration.

De Novo, c’est d’abord le récit au futur antérieur d’un désastre. Quand invitée à participer à la biennale, Dominique se rend pour la cinquième fois dans cette ville qui porte déjà la mémoire de tentatives impossibles. Cherchant à dépasser les limites des expériences antérieures, elle sait que rien de nouveau ne pourra se produire sans retourner sur les lieux et les dates, mettre en place un système, une time-machine qui intègrerait les pièces du puzzle, les paradoxes d’une histoire et de son environnement. En décidant d’assumer les ruines, les essais et les déceptions, elle parvient à aller au-devant des sensations de cinéma, d’art, d’exposition, de paysage, à nous faire percevoir de quoi elles naissent, de quels vertiges, de quelles actualisations. Dans sa filmographie, De Novo va tenir une place particulière. C’est un film de montage, de flash-backs et flash-forwards, qui déplace les rêves de cinéma de la période héroïque des années 90 à la machinerie d’un cinéma produit. Où se réalisent des désirs d’adolescence (devenir actrice), le souvenir d’autres récits de tournage (l’ombre de l’œuvre disloquée d’Orson Welles), mais aussi celui de réconcilier, dans le passage de la couleur au noir et blanc, le monde d’aujourd’hui avec les images d’avant. Si ce film s’inscrit dans la continuité des portraits de villes étrangères (la trilogie Riyo, Central, Plages), il intervient aussi à l’endroit d’une rupture et s’engage vers une esthétique moins abstraite. Jusque-là, les films de Dominique avaient été marqués par des effets de surface, de répétition, dans la lignée des descriptions de lieux du Nouveau Roman, mais aussi par un certain refus de la chronologie, du linéaire et de la personnification. De Novo sera un tournant et une prise de risque, où s’opère un mouvement radical, qui voit apparaître le personnage, jusque-là absent des espaces biographiques, et la mise en scène de son apparition. Mais le film est en fait un élément d’une totalité, d’une énigme, il fait partie d’un système dialectique, sorte de non-site, mise en forme fermée, intérieure, délimitée, concentrée, qui mène vers un site, un autre espace extérieur, périphérique, illimité. Ce site, on pouvait le découvrir au fond de l’Arsenal, dans le Jardin des vierges. Au-delà d’une barrière infranchissable, se distinguaient à peine les contours d’un court de tennis au milieu d’une nature sauvage. Cette image étant le report de la végétation ardente du Jardin des Finzi-Contini.

Roman de Giorgio Bassani, adapté par Vittorio de Sica, il décrit les derniers moments d’été et d’innocence d’une bourgeoisie menacée par le fascisme, des sensations d’adolescence, d’érotisme, la beauté de Dominique Sanda, vécues dans l’enclos protégé d’un jardin magnifique. Comme le parc ou la plage, le jardin ne cesse de revenir dans l’œuvre de Dominique. C’est un espace chronique, une partie découpée du monde. Mais cette perspective sur un décor naturel faisait aussi revenir un autre jardin secret, le paysage entraperçu de l’œuvre posthume de Marcel Duchamp, Etant Donné. Et si l’intervention de Dominique n’avait à priori pas grand chose à voir avec les effets du peep show, le spectateur se retrouvant devant cette vieille barrière en bois, à deux battants et sans poignée, s’approchant pour découvrir ce trou de verdure et le dessin en arrière-plan, devenait inévitablement le voyeur et l’acteur d’infinies spéculations perspectivistes. Ici le jardin est l’état donné d’une forme, d’un œil quadridimensionnel. Un producteur d’ombres, de récit, de sculptures éphémères, de prises photographiques. En tant qu’ombre, le paysage ready-made n’est jamais là où on l’attend, il se dérobe à sa propre réalité, disperse ses multiples connotations, il est un rendez-vous avec une dimension encore inconnue.

— Parlons du présent, ce que tu as fait la semaine dernière, ce que tu feras la semaine prochaine.

La semaine dernière, j’étais à Stockholm pour présenter T451, invitée par Maria Lind qui dirige la Tensta Konstalle, avec une adaptation du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, à l’échelle de la ville de Stockholm. Une mise en scène pour un orchestre, une bibliothèque, un quartier des années soixante, un train, un public, un camion de pompier et la musique de Bernard Hermann bien sûr. C’est dans la continuité des mises en scènes que j’ai pu faire ces dernières années où la musique joue une part très importante, ce qui explique aussi la collaboration depuis des années avec Ari Benjamin Meyers, compositeur et chef d’orchestre, que j’avais rencontré sur Il Tempo del Postino, opéra conçu par Philippe Parreno et Hans Ulrich Obrist à Manchester. Ari travaille aussi avec Anri Sala et Tino Sehgal. Ensemble on a fait plusieurs pièces à New York pour Performa 09 et en parallèle de l’exposition au Guggenheim The anyspacewhatever.

— Qu’est-ce qui t’intéresse dans ces dispositifs qui ne sont ni du théâtre ni de la performance ?

J’en parlais avec Gisèle Vienne hier. En fait ce qui me ravit c’est la dépense totale, la pure dépense au sens de Bataille dans La part maudite. Je passe plusieurs mois à imaginer, à organiser cette situation. Il n’y a pas de répétitions à répétition, lassantes comme dans beaucoup de pièces de théâtre. C’est une sorte de structure avec des points de passage, avec des situations, avec l’utilisation de la musique du film de Truffaut presque comme une carte, où chaque thème est associé à une scène. On l’entend au début dans cette bibliothèque ronde de Stockholm, construite dans les années vingt par l’architecte Gunnar Asplund. La première partie c’est l’orchestre, la musique, les livres et la présentation des personnages. Ensuite vient le déplacement qui commence dans le train, puis dans cette cour d’immeuble où on brûle des livres, dans cet appartement où vit Linda Montag. Il y a des présences, des personnages, des situations, des actions, il y a peu de texte, beaucoup de musique et c’est assez périlleux. Il faut voir que le public est en mouvement, que c’est tout de même cent cinquante personnes qui vont du centre à la périphérie de la ville, qui s’agrègent et se séparent à des moments. Ce n’est pas une chasse au trésor comme peuvent l’être certaines œuvres. On n’a pas un plan, c’est une mise en scène qui se déplace, qui agglutine un public qui n’est pas forcément prévenu au départ. Tout d’un coup on peut avoir des spectateurs dans le métro qui se mélangent. ça rejoint le plaisir que j’avais eu à faire le parc de Cassel pour Documenta il y a dix ans maintenant, qui mélangeait un public averti, muni d’un plan, déterminé à aller voir une œuvre, et un autre public de passage, qui n’en sait rien, qui promène son chien. Ce qui m’intéresse aussi c’est qu’il y a une véritable difficulté à connaître les limites du projet, à partir du moment où les habitants de l’immeuble participent, et rentrent dans l’image.

Dans ce sens il y a des liens et des parallèles avec tous les parcs que j’ai pu faire, mais avec une narration assumée, conduite par la musique et les personnages. Souvent les films servent de conducteurs. A New York pour Performa, c’était basé sur After Hours de Scorsese, sur ce personnage qui arrive toujours en retard, qui n’est jamais là au bon moment, et qui finit par perdre sa nuit. Il y a aussi l’évocation du Procès d’Orson Welles, celui de Kafka, cette série de situations de perte, de déroute. On plaçait les spectateurs dans ces situations, à chercher leurs billets qui n’étaient pas là, à trouver des instructions ailleurs, à être renvoyés encore ailleurs, à rentrer par un club qui se révèle être l’arrière de la scène. Ils finissent par rentrer dans le théâtre par la scène, ce qui est un peu le cauchemar par excellence du spectateur.

Ce sont des expériences pour un public, qui fait vraiment partie des composantes du spectacle, ce public n’est pas un quatrième mur, ou une donnée. C’est un des groupes qui performent. C’est une véritable excitation pour moi de faire ces projets qui prennent plusieurs mois, où je peux imaginer des hypothèses avec Ari. On spécule beaucoup, on fabrique des secrets, presque comme des enfants parfois. Les situations s’enchaînent de manière organique, une action en produit une autre, elles ne sont pas composées sur une time line, mais structurées à partir d’une partition d’un autre ordre, qui intègre des variables, des accidents. Où on se retrouve tributaire de l’arrivée d’un train ou du retard d’un spectateur. Ce n’est pas une partition comme celle très composée de la pièce musicale The Sinking of the Titanic de Gavin Bryars pour laquelle j’avais fait une adaptation visuelle pour le Guggenheim, T.1912.

— Bradbury est présent dans beaucoup de tes pièces…

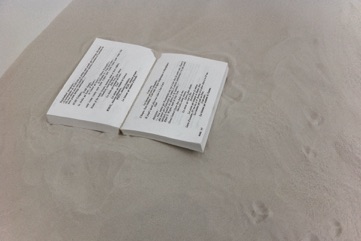

En effet Bradbury est un de mes auteurs de prédilection et Fahrenheit 451 était déjà dans la sélection de livres de l’exposition du Turbine Hall. Il y a cette obsession des livres mais surtout du futur des livres. Ce qui est très beau dans cette histoire, c’est cette idée de spectateurs qui deviennent des livres vivants, puisque les livres sont détruits, qu’il faut les apprendre par cœur. Avec cette scène finale dans la forêt que j’ai toujours voulu reconstituer, me représenter un ensemble de personnes qui sont les livres, qui disent le texte. Si je n’ai pas encore fait quelque chose avec Les chroniques martiennes, c’est parce que c’est difficile. Mais je pense que dans chaque tapis de lecture ou dans les dioramas il y a du Bradbury. Puisque les livres sont, entre autres sources, mes matériaux de construction, c’est presque une rencontre inévitable.

— Tu fais encore des tapis de lecture ?

Oui comme par exemple dans la dernière exposition chez Esther Schipper, où le tapis de lecture est une bibliographie. Selon la thématique de l’exposition, je les articule différemment. Là c’était un retour, Return to no Return, sur ce film No Return que j’ai tourné dans l’exposition de la Tate, avec un groupe d’enfants seuls, sans adultes qui rentrent en courant dans l’exposition, qui finissent par s’endormir sur les livres. On ne sait pas vraiment s’ils dorment ou si ils sont morts, ça tourne un peu à la fiction macabre, alors qu’au début ça ressemble à une scène de jeu. Ca renvoie au «sequel» du Magicien d’Oz, Return to Oz de Walter Murch, où Dorothy, fillette mélancolique, n’arrive pas à oublier le royaume d’Oz et décide d’y revenir. Pour moi, l’idée, c’est qu’au lieu de faire une nouvelle exposition, au lieu de partir sur des idées neuves, un peu comme Leonard Cohen avec son Old Ideas, je me replonge dans ce film No Return, je le relis, je le décompose, je sors des mots. Dans l’exposition, on trouve à la fois un texte, un récit de rêve qui apparaît dans le film, et quatre lits extraits du projet du Turbine Hall.

— Cette idée de retour, de révolution permanente qui est aussi dans le film De Novo.

Exactement ! Ou encore dans Le roman de Munster, qui intègre toutes les expositions précédentes, comme une relecture, une manière de dire qu’on peut aller dans les deux sens, qu’on ne va pas que vers le futur, que c’est une boucle.

Sur un des lits, il y a le livre de Vila Matas, Dublinesca, dans lequel j’apparais comme personnage. ça montre la proximité avec cet auteur, dans sa méthode d’écriture. Vila Matas est une de mes influences majeures, pour cette façon d’agencer le temps, les références. J’ai aussi refait un petit film, avec une seule des petites filles du film, que j’assimile un peu à Dorothy, qui porte son prénom Romilly. Il y a encore un pilier de la galerie qui est peint avec le rouge Calder, faisant référence au grand Calder qui était dans l’exposition. Mais ce qui m’amuse dans cette exposition, c’est de l’avoir aussi pensée à travers des typologies. Il y a une pièce sonore, une vidéo, une pièce textuelle, une sculpture. Je joue avec tous ces formats, qui ne m’excitent pas particulièrement d’ailleurs. Je trouve qu’une fois qu’ils sont identifiés comme ça, sous la forme d’un inventaire de médiums, ça devient plus drôle. Dans cette exposition tu peux passer un certain temps, faire des allers-retours, un temps qui n’est pas permis dans les expositions de groupe, dans les musées. Ce que je trouvais bien, c’était de faire cette recomposition réduite de l’exposition de la Tate, cette condensation, qui me permet de repenser à ce que j’avais fait alors, de prélever des éléments importants, et qui m’indique des possibilités dans les années à venir.

— On a parlé de la semaine dernière, et la semaine prochaine ?

La semaine prochaine ce sera pour l’exposition Unlimited à Bâle, pensée par Gianni Jetzer, et centrée sur le cinéma. On montre notre film, avec Tristan Bera, Belle comme le jour, qui est un «prequel» de Belle de Jour, de Buñuel et de Belle toujours de Oliveira. C’est un film court, un prologue à l’histoire de Séverine, interprétée par une jeune femme qui ressemble beaucoup à Catherine Deneuve. Là aussi on fait des allers-retours dans le temps, c’est avant et après Belle de jour. Avant, parce que c’est le personnage avant son mariage et après, parce qu’on réalise ce film en pleine connaissance de la suite, dans la continuité de cette magnifique idée de Oliveira. Le film est montré dans un mini cinéma, mais avec l’idée, à l’automne, de faire la projection idéale, c’est à dire de montrer les trois films à la suite. On a tourné au Louvre et à l’hôtel Régina qui apparaît dans le film d’Oliveira. C’est notre premier film ensemble mais on a déjà collaboré avec Tristan sur le projet Human Valley à la Kunsthalle de Zürich, un ensemble d’expositions dans un endroit qui ressemble à l’appartement du film de Godard Une femme mariée, le point de départ étant Balzac et la Nouvelle Vague. C’est un trois-pièces au rez-de-chaussée, adresse provisoire que Beatrix Ruf nous a mis à disposition, qui devient un décor, un plateau, un lieu de lecture, de projection. On y présente aussi notre fanzine de fanzines, le premier s’appelle Torpille Valley, qui renvoie à la torpille chez Balzac dans Splendeur et misère des courtisanes, un personnage de femme incendiaire. Le deuxième numéro s’appelle Farouche féline, il tourne autour d’un personnage qui irait du film La féline de Tourneur et son remake avec Nastassja Kinski. Il y a dans ce fanzine une dimension littéraire, narrative et une véritable fixation sur des personnages féminins.

— Dans un entretien pour Les Inrockuptibles, tu affirmais à quel point il est important pour toi, pour un artiste en général, de dire non. De refuser certaines conditions, la pression de demandes parfois indignes. Tu dis souvent non ?

Je commence presque toujours par dire non, et c’est une décision que j’ai prise il y a dix ans, quand j’ai senti que je me perdais. Depuis longtemps, sauf quelques rares exceptions, je refuse les expositions de groupe, celles dans les galeries, les expositions en général, je ne fais pas de workshops non plus. Je n’en fais qu’à ma tête, je fais ce dont j’ai envie, soit parce que ça croise une préoccupation du moment, soit parce que ça correspond à une véritable amitié, soit parce que c’est un endroit où je veux aller.

Je ne me force à rien, ce qui doit énerver beaucoup de gens, je ne réponds pas ou très en retard, j’ai perdu toute culpabilité, ça fait longtemps que j’ai passé la ligne rouge. Je considère que l’on n’a pas à s’aligner sur le modèle de l’entreprise, que l’efficacité ce n’est pas mon rayon. Je me sens très différente des artistes qui montent une micro-entreprise, qui managent un groupe d’assistants. Je me considère comme un auteur, j’aime travailler au jour le jour, avec d’autres auteurs. Par rapport à la notion de production, de diffusion, je n’ai aucun plaisir à répliquer, à dupliquer, à ressasser, à accumuler. Mon plaisir est celui d’un chercheur. Luc Boltanski avait décrit comment l’artiste pouvait servir de modèle à l’entreprise. Mais ce qui est terrible, c’est que dans l’autre sens, l’esprit d’entreprise a contaminé nos vies, avec ces notions de rapidité, d’efficacité. Je préserve mon désir, ma vitalité, le plaisir de la dérive, des conversations. Ce sont les premières fois qui me plaisent, j’aime apprendre, j’ai toujours l’impression que ça ne fait que commencer. De même je n’ai aucun goût pour l’archivage et la documentation. Alors évidemment, ce n’est pas forcément comme ça qu’on envahit le monde, qu’on devient une idole.

————

ous en avions décidé ainsi, la discussion avec Dominique Gonzalez-Foerster ne porterait que sur l’actualité de ses dernières mises en scènes, sortes de comédies musicales fondées sur la présence d’une audience qui intègre le scénario, la partition, le groupe des personnages.

dominique gonzalez-foerster

& philippe parreno

photographed for Frog

by olivier zahm.